广州疫情数据发布,透明化与科学防控的双重挑战

透明化与科学防控的双重挑战**

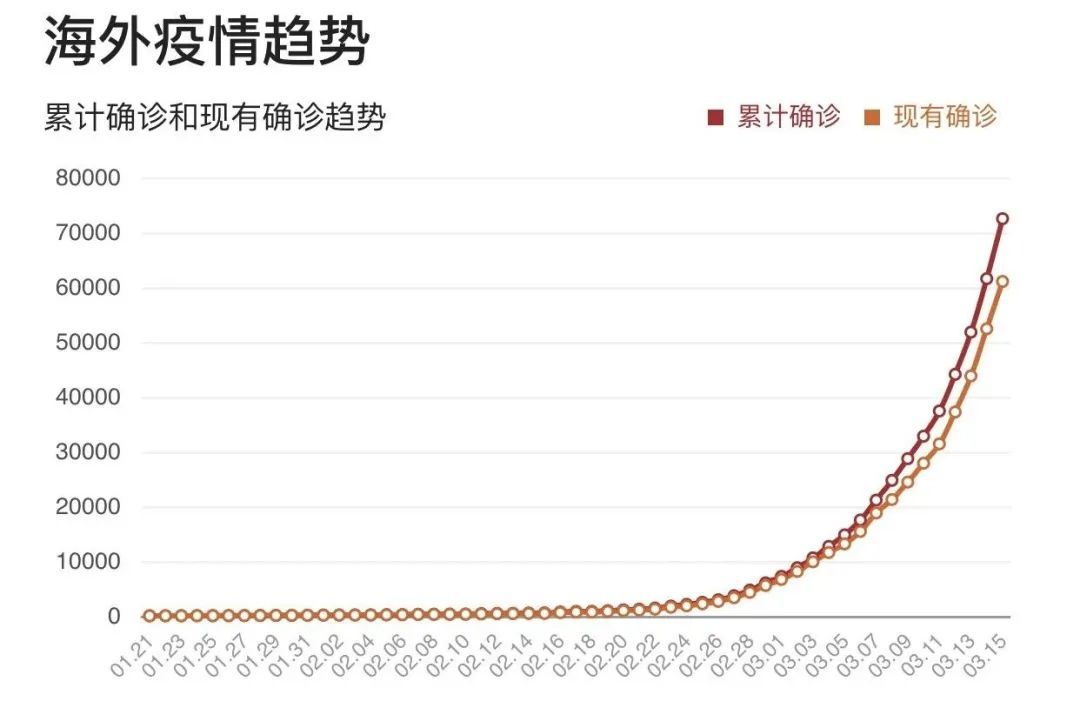

近年来,全球范围内的新冠疫情反复波动,各地政府如何及时、准确地发布疫情数据成为公众关注的焦点,作为中国南方的经济中心和人口密集城市,广州在疫情防控和数据发布方面一直走在全国前列,疫情数据的发布不仅涉及公共卫生管理,还牵涉到政府公信力、公众知情权以及社会稳定的多重因素,本文将围绕广州疫情数据发布的现状、挑战及优化方向展开探讨,分析其在科学防控与社会治理中的重要作用。

广州疫情数据发布的现状

数据发布渠道多元化

广州的疫情数据主要通过以下几种渠道发布:

- 政府官方网站:广州市卫生健康委员会官网每日更新疫情动态,包括新增确诊病例、无症状感染者、高风险区域调整等信息。

- 新闻发布会:广州市政府定期召开疫情防控新闻发布会,邀请疾控专家、政府官员解读数据,回应社会关切。

- 社交媒体平台:通过“广州发布”微信公众号、微博等平台推送疫情信息,提高传播效率。

- 社区公告:高风险区域的街道、居委会通过张贴公告、微信群等方式向居民通报最新疫情数据。

这种多渠道发布模式确保了信息的广泛覆盖,减少了信息不对称的问题。

逐步细化

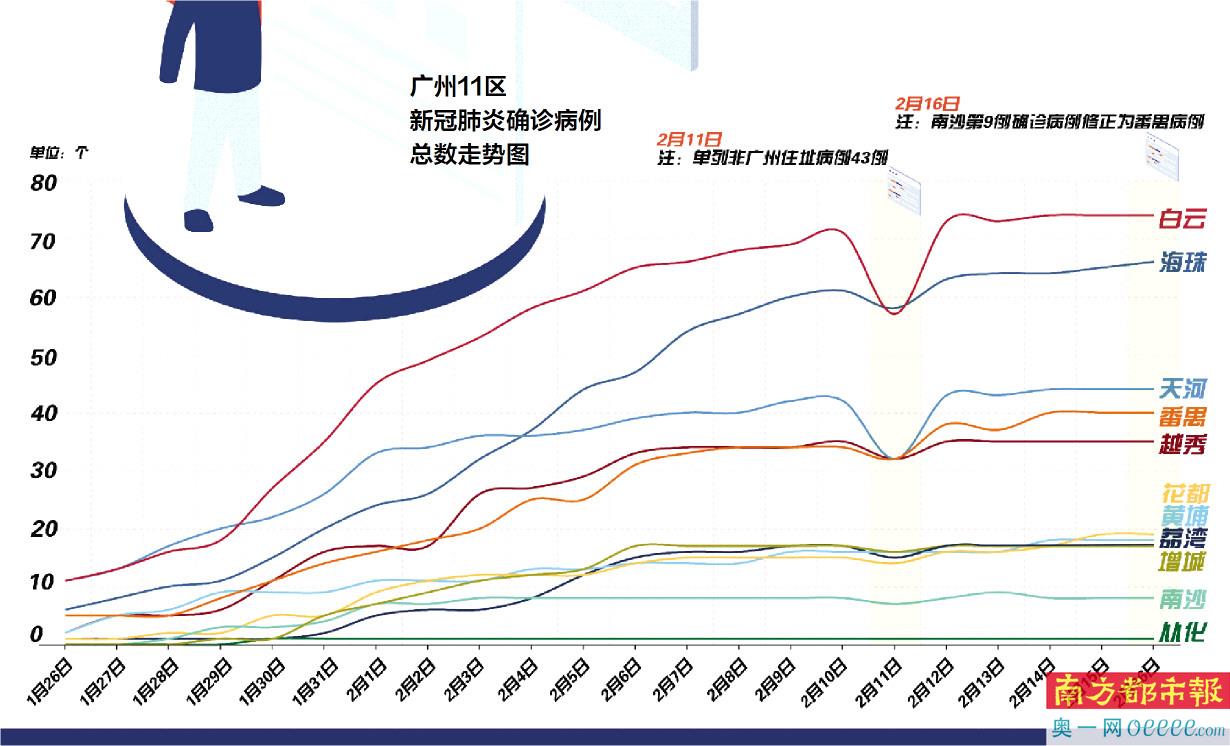

早期的疫情数据发布较为笼统,仅公布新增病例总数,随着防控经验的积累,广州的疫情数据逐渐细化,包括:

- 病例分布:按行政区(如天河、白云、番禺等)公布感染人数。

- 感染来源:区分本土病例和境外输入病例,并公布流调信息。

- 疫苗接种情况:定期更新疫苗接种覆盖率,尤其是老年人群的接种进展。

- 医疗资源情况:公布定点医院床位使用率、重症患者数量等关键指标。

这种精细化的数据发布有助于公众更清晰地了解疫情风险,并采取相应的防护措施。

广州疫情数据发布面临的挑战

尽管广州在疫情数据发布方面取得了一定成效,但仍面临以下几个主要挑战:

数据真实性与公众信任问题

在疫情初期,部分公众对官方数据的真实性存疑,尤其是在无症状感染者比例较高的情况下,如何确保数据不被低估成为关键问题,个别地区曾出现“数据滞后”或“信息不透明”的质疑,影响了政府的公信力。

数据解读的科学性与通俗性

疫情数据涉及大量专业术语,如“R0值”“核酸CT值”“社区传播风险等级”等,普通民众可能难以理解,如何让数据既科学准确,又能被公众正确解读,是数据发布的重要挑战。

隐私保护与信息公开的平衡

在公布病例轨迹时,如何避免过度披露个人隐私(如姓名、住址等)是一个敏感问题,广州曾因公布过于详细的流调信息引发争议,如何在保障公众知情权的同时保护个人隐私,仍需优化。

谣言与虚假信息的干扰

社交媒体时代,疫情相关谣言容易迅速传播,曾有传言称“某区封控导致物资短缺”,尽管官方迅速辟谣,但仍对公众心理造成影响,如何加强舆情监测,及时澄清不实信息,是数据发布的重要补充。

优化广州疫情数据发布的建议

提高数据透明度,增强公众信任

- 引入第三方监督:可邀请医学专家、媒体代表等参与数据核查,提升数据的可信度。

- 公布数据统计方法:明确无症状感染者、复阳病例的统计标准,减少公众误解。

优化数据呈现方式,提升公众理解度

- 采用可视化工具:如动态地图、趋势图表等,使数据更直观易懂。

- 加强科普宣传:通过短视频、图文解析等方式,帮助公众正确理解疫情数据。

强化隐私保护机制

- 匿名化处理流调信息:避免公布可识别个人身份的具体地址,仅提供大致活动范围。

- 建立数据脱敏标准:制定统一的数据发布规范,确保隐私保护与信息公开的平衡。

加强舆情管理,打击虚假信息

- 建立快速响应机制:对网络谣言及时辟谣,并通过官方渠道发布权威信息。

- 鼓励公众参与监督:设立举报平台,让公众协助识别和举报不实信息。

广州的疫情数据发布不仅是公共卫生管理的重要组成部分,更是政府治理能力的体现,通过提高数据透明度、优化信息呈现方式、保护个人隐私并加强舆情管理,广州可以进一步提升疫情数据发布的科学性和公信力,为全国其他城市提供可借鉴的经验,随着大数据和人工智能技术的应用,疫情数据发布有望更加精准、高效,助力科学防控与社会稳定。

(全文约1500字)

发表评论