北京市机场防控,筑牢国门安全防线

北京市机场防控的主要措施

严格的入境管理

北京市拥有首都国际机场和大兴国际机场两大航空枢纽,国际航班数量众多,为防范境外输入风险,北京市采取了严格的入境管理措施:

- 分类管控:根据疫情形势,对不同国家和地区的航班实施差异化管控,高风险国家航班需接受更严格的检疫措施。

- 健康申报:所有入境旅客需提前填写健康申报表,如实报告旅行史、接触史及健康状况。

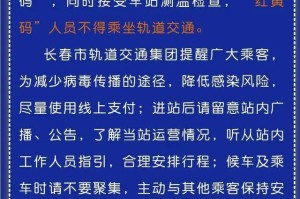

- 健康码核验:入境时需出示健康码(如“北京健康宝”),绿码方可通行,红码或黄码旅客需接受进一步排查。

高效的核酸检测与筛查

核酸检测是机场防控的核心环节,北京市机场采用“双检”模式:

- 入境即检:所有国际航班旅客落地后需立即接受核酸检测,确保第一时间发现感染者。

- 多次复检:高风险人群需在隔离期间接受多次检测,以降低漏检风险。

- 快速检测技术:部分航班采用抗原检测+核酸检测结合的方式,提高筛查效率。

闭环转运与集中隔离

为防止病毒扩散,北京市严格执行“点对点”闭环转运:

- 专车接送:入境旅客由专用车辆直接转运至集中隔离点,避免与社会面接触。

- 14+7隔离政策:入境人员需接受14天集中隔离+7天居家健康监测,确保病毒传播链被彻底切断。

- 智能监控:部分隔离点采用电子手环、AI监控等技术,确保隔离措施落实到位。

应急处置与联防联控

北京市机场与地方政府、疾控中心、医院等多部门联动,形成快速响应机制:

- 应急预案:一旦发现阳性病例,立即启动流调、密接排查和环境消杀。

- 区域协防:与周边省市共享信息,防止疫情跨区域传播。

- 国际协作:与外国使领馆、航空公司合作,优化航班熔断机制,减少输入风险。

北京市机场防控面临的挑战

尽管北京市机场防控体系较为完善,但仍面临诸多挑战:

病毒变异带来的不确定性

随着奥密克戎等变异毒株的出现,病毒的传播力和隐匿性增强,给机场筛查带来更大压力,部分感染者可能在入境检测时呈阴性,但在隔离期间转阳,导致社会面传播风险。

国际航班恢复带来的压力

随着全球疫情趋缓,国际航班逐步恢复,入境旅客数量增加,机场检疫、隔离、转运等环节的工作负荷加大,可能出现资源紧张问题。

旅客配合度与隐私保护

严格的防控措施可能导致部分旅客不满,如长时间等待检测、隔离政策严格等,健康数据采集涉及隐私保护问题,如何在防疫与个人权益之间平衡是一大挑战。

冬季防控难度加大

冬季是呼吸道传染病高发期,叠加春运、国际旅行高峰,机场防控压力倍增,低温环境下,病毒存活时间延长,环境消杀难度加大。

北京市机场防控的未来发展方向

科技赋能,提升防控效率

- AI智能筛查:利用人工智能分析旅客健康数据,快速识别高风险人群。

- 无接触通关:推广人脸识别、自助通关等技术,减少人员接触。

- 大数据追踪:整合航班、酒店、社区数据,实现精准流调。

优化入境政策,兼顾防疫与便利

- 动态调整隔离时间:根据疫情形势科学评估,探索“缩短隔离+加强监测”模式。

- 试点“绿色通道”:对低风险国家旅客试行快速通关,促进国际商务往来。

加强国际合作,共筑全球防线

- 共享防疫经验:与全球主要航空枢纽城市交流防控措施,形成统一标准。

- 推动疫苗接种互认:加快国际旅行健康证明的互认,便利跨境出行。

提升公众防疫意识

- 加强宣传引导:通过媒体、社交平台普及防疫知识,提高旅客配合度。

- 心理疏导服务:为隔离旅客提供心理咨询,缓解焦虑情绪。

北京市机场防控体系是中国“外防输入”战略的重要一环,其经验为全球疫情防控提供了宝贵参考,随着科技的发展和国际合作的深化,北京市机场防控将更加精准、高效,在保障国门安全的同时,推动全球经济复苏和人员往来。

(全文约1600字)

发表评论