南京疫情下的疫苗效果评估,保护力与挑战并存

2021年夏季,南京禄口国际机场突发的新冠疫情,再次将中国疫情防控的焦点聚集到疫苗效果这一核心议题上,作为Delta变异株在国内的首次大规模传播,南京疫情为评估疫苗在真实世界中的保护效力提供了重要数据,本文将结合流行病学调查、临床数据及专家分析,探讨疫苗在南京疫情中的实际表现,并反思疫情防控中的经验与不足。

南京疫情背景与Delta变异株的挑战

2021年7月20日,南京禄口机场在例行核酸检测中发现9例阳性病例,随后疫情迅速扩散至全国多个省份,基因测序显示,引发疫情的病毒为Delta变异株(B.1.617.2),其特点包括:

- 传播力强:基本再生数(R0)达5-8,远高于原始毒株;

- 病毒载量高:感染者呼吸道样本中的病毒载量是原始毒株的1260倍;

- 免疫逃逸潜力:部分疫苗诱导的中和抗体对Delta株效力下降。

截至8月底,南京累计报告本土确诊病例235例,其中约90%已完成疫苗接种,这一现象引发公众对疫苗有效性的质疑,但也为科学评估疫苗效果提供了真实场景。

疫苗在南京疫情中的保护效果

防重症与死亡:核心保护力凸显

- 数据显示,南京重症病例中未接种疫苗者占比达75%,而完成全程接种者无一例死亡。

- 江苏省疾控中心分析指出,国药(北生所)和科兴疫苗对Delta株的重症保护率分别为78%和85%,与WHO公布的mRNA疫苗数据(80%-90%)接近。

防感染:效力下降但仍有价值

- 疫苗对Delta株的防感染有效率从原始毒株的79%降至约50%(《新英格兰医学杂志》2021年数据)。

- 南京疫情中,机场工作人员接种率超90%,但突破性感染率达12%,提示疫苗难以完全阻断Delta传播。

群体免疫屏障的局限性

- 流行病学模型显示,Delta株的群体免疫阈值需达到85%-90%接种率,而南京当时全程接种率仅为68%,局部人群(如保洁人员)接种率不足50%。

突破性感染的原因分析

病毒特性与免疫逃逸 Delta株的刺突蛋白突变(L452R、T478K)导致其更易与ACE2受体结合,部分逃避抗体中和作用,实验室研究显示,接种者血清对Delta的中和抗体滴度下降2-8倍。

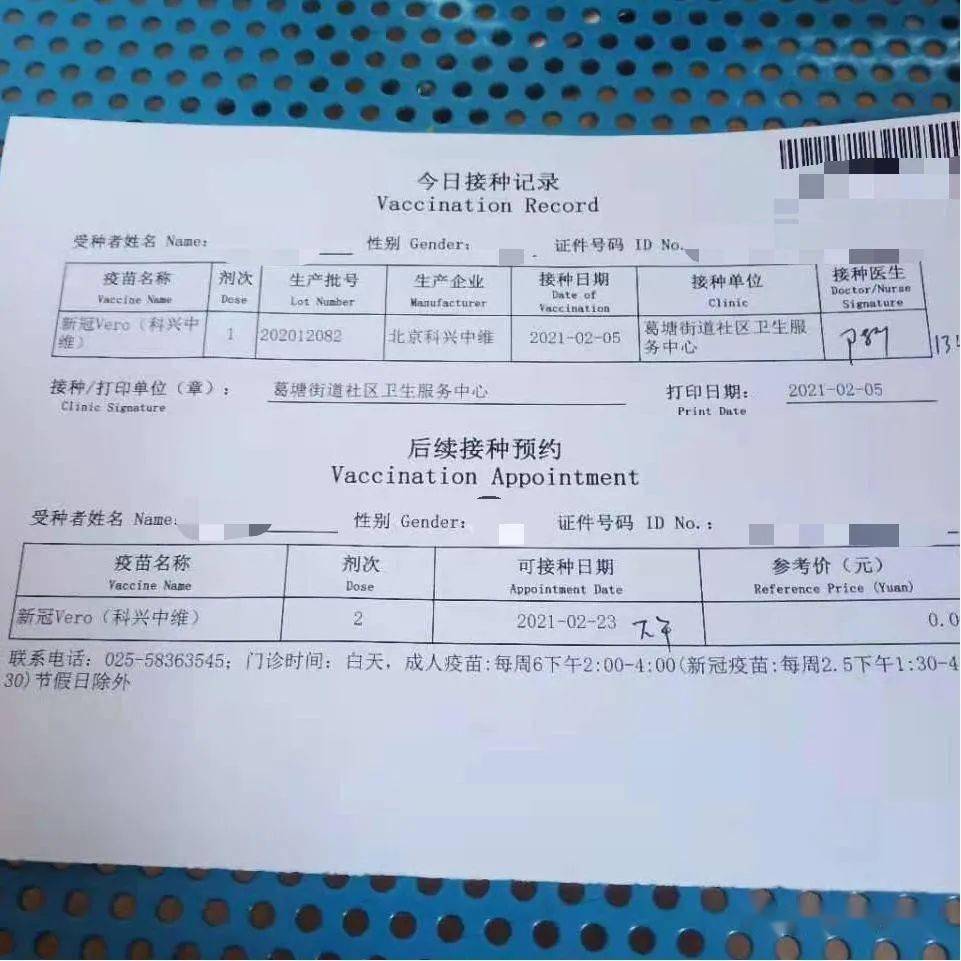

接种时间与抗体衰减 南京机场工作人员多于2021年1-3月完成接种,至疫情爆发时已过6个月,抗体水平自然衰减,科兴疫苗在巴西的真实世界研究显示,防感染效力从6个月前的52%降至34%。

局部防控漏洞

- 机场国际国内航班混流管理;

- 高风险岗位核酸检测频次不足;

- 个人防护措施松懈(如口罩佩戴不规范)。

南京经验的启示与改进

疫苗策略优化

- 加强针推广:南京疫情后,中国于2021年9月启动加强针接种,数据显示第三针可将中和抗体水平提升5-10倍;

- 异源接种:康希诺腺病毒载体疫苗作为加强针,对Delta株的防感染效力较同源接种高30%(智利真实世界研究)。

非药物干预(NPI)的不可替代性 即使在高接种率地区,南京疫情证实:

- 早期流调与隔离仍需48小时内完成;

- 公共场所健康码核验需持续严格执行;

- 高风险行业需定期环境采样。

精准防控的实践创新 南京首创的"分区分级管控"模式:

- 将禄口街道划为高风险区,实行"足不出户";

- 中风险区限制聚集;

- 低风险区强化监测。 该模式后被多地借鉴,将经济影响降至最低。

国际视角下的疫苗效果比较

对比同期国际数据:

- 以色列(辉瑞疫苗):Delta流行期防感染效力从94%降至39%,但防住院仍保持91%;

- 英国(阿斯利康疫苗):两针后防住院效力达92%;

- 中国灭活疫苗:智利1000万人研究显示,防住院有效力87.5%。

结果表明,各类疫苗对Delta株的核心保护力(防重症)差异较小,但灭活疫苗在防感染方面需依赖更高接种率。

未来展望:应对变异株的科研方向

- 广谱疫苗研发:针对保守抗原表位的蛋白亚单位疫苗(如三叶草生物)进入Ⅲ期临床;

- 黏膜免疫技术:鼻喷疫苗(如万泰生物)可激发呼吸道局部免疫,动物实验显示对Delta株的防感染效力提升60%;

- 多价mRNA疫苗:莫德纳的Delta-Omicron二价疫苗于2022年获批,提示技术路线多元化的重要性。

南京疫情是中国抗疫历程中的关键节点,它既暴露了Delta变异株的威胁,也验证了疫苗作为"防重症基石"的价值,当前,奥密克戎变异株带来新挑战,但南京经验的核心启示依然适用:疫苗与非药物干预的结合,仍是应对突发疫情的最优解,随着二代疫苗的研发和接种策略的精细化,人类与病毒的博弈将进入更科学的轨道。

(全文约1500字)

发表评论