河南省卫健委发言人,疫情信息发布的关键角色与公众期待

在新冠疫情的防控中,政府部门的权威信息发布是稳定社会情绪、指导公众应对的重要环节,作为人口大省的河南,其卫生健康委员会(以下简称“河南省卫健委”)的发言人承担着传递政策、解读数据、回应关切的职责,公众对“河南省卫健委发言人是谁”这一问题的关注,折射出对透明沟通的期待,本文将从疫情信息发布的机制、河南省卫健委发言人的角色、公众沟通的挑战与改进方向展开分析,探讨如何构建更高效的疫情信息传播体系。

疫情信息发布机制与发言人的职责

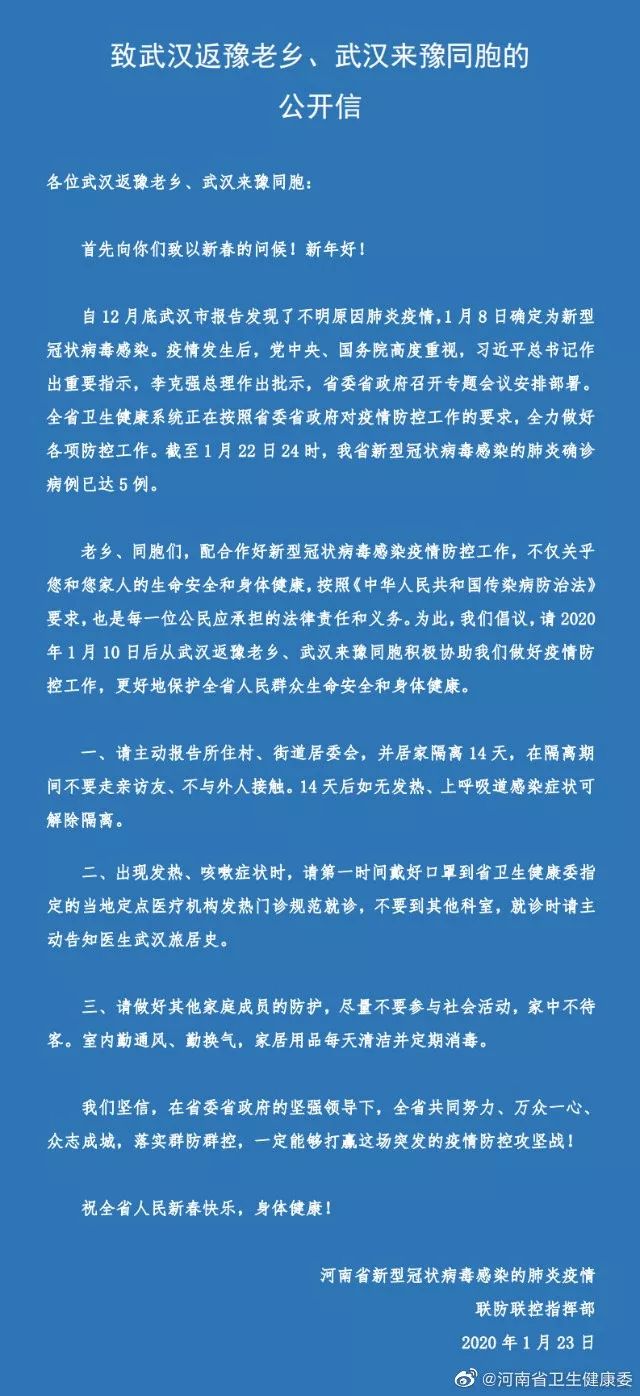

在公共卫生事件中,信息发布的及时性、准确性和权威性直接影响防控效果,根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,省级卫健委是地方疫情信息的法定发布主体,其发言人通常由分管领导或宣传部门负责人担任,主要职责包括:

- 政策解读:通报防控措施(如核酸检测安排、隔离政策调整);

- 数据通报:公布确诊病例、风险区域等关键数据;

- 舆情回应:澄清谣言,解答公众疑问。

以2021年河南郑州“7·20”特大暴雨灾害与疫情叠加事件为例,时任河南省卫健委副主任的黄红霞曾多次出席新闻发布会,介绍医疗救援和防疫部署,尽管官方未明确设立“发言人”头衔,但分管领导在关键时刻的公开亮相,体现了这一角色的重要性。

河南省卫健委发言人的“隐形”与公众认知困惑

与北京、上海等城市明确公布发言人名单不同,河南省卫健委的发言人制度相对低调,通过查阅公开资料发现:

- 现任领导架构:2023年河南省卫健委官网显示,主任为黄红霞(曾任副主任),副主任包括王良启、张若石等,但未标注具体发言人;

- 信息发布形式:疫情通报多通过官网公告或媒体转载,较少以“发言人答记者问”形式呈现。

这种低调作风可能导致公众对信息源头的困惑,2022年河南多地疫情反复期间,部分民众对“健康码变码规则”“封控时长”等问题的质疑,反映出对直接沟通渠道的需求,发言人的“隐形”虽可能避免个人成为舆论焦点,但也弱化了信息的亲和力与公信力。

疫情沟通的挑战:从信息滞后到信任重建

河南作为劳务输出大省,疫情期间面临务工人员返乡、农村防控薄弱等复杂情况,信息发布需兼顾城乡差异,一些案例暴露了沟通短板:

- 滞后性争议:2022年1月禹州疫情初期,病例数据更新延迟引发舆情;

- 表述模糊:部分通告中“非必要不返乡”等措辞被批缺乏操作性指导;

- 谣言滋生:如“郑州封城”等不实信息因权威回应不及时而扩散。

这些问题的根源并非单纯“发言人缺位”,而是信息发布机制缺乏标准化流程、基层执行与省级口径不一致所致,若能明确发言人角色并建立定期发布制度,或可增强信息链条的连贯性。

改进方向:构建高效透明的发言人制度

基于其他省份经验,河南省卫健委可考虑以下优化措施:

- 明确发言人身份:如广东省卫健委常态化设置新闻发言人(2020年为周紫霄),定期亮相发布会;

- 分层发布体系:区分日常通报(如官网数据)与应急发布(如突发疫情记者会),明确不同层级官员的发布权限;

- 增强互动性:通过短视频、直播等渠道,以通俗语言解读专业内容,例如科普“无症状感染者”的医学定义;

- 舆情监测反馈:建立发言人团队与疾控、大数据部门的联动机制,快速响应公众疑虑。

发言人不仅是“谁”,更是“如何说”

公众追问“河南省卫健委发言人是谁”,本质是呼唤更开放、更人性化的沟通,在后疫情时代,卫健部门的权威角色仍需强化,但信息发布需从“单向通报”转向“双向对话”,唯有如此,才能在未来的公共卫生危机中凝聚社会共识,筑牢信任基石。

(全文约1600字)

注:文中涉及的官员职务及案例均基于公开信息整理,如有变动请以最新官方发布为准。

发表评论