香港疫情重灾区,现状、挑战与抗疫之路

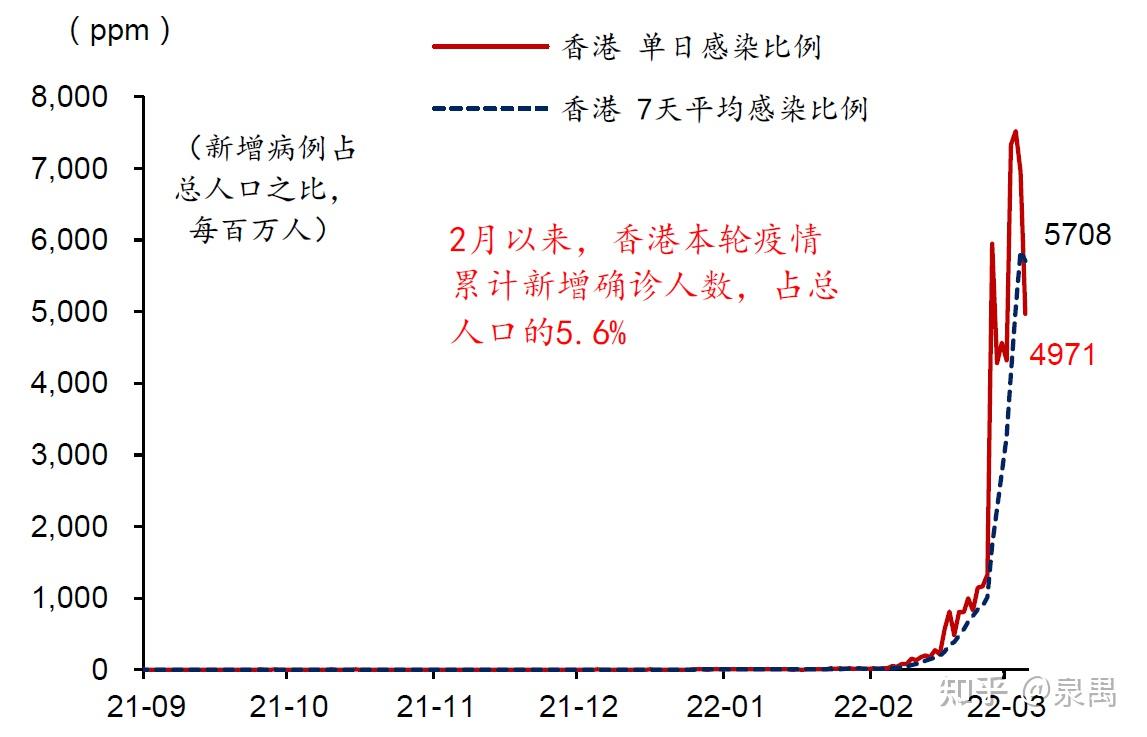

香港作为国际金融中心,人口密集、流动性高,一直是疫情防控的重点区域,自新冠疫情暴发以来,香港经历了多轮疫情冲击,部分区域因人口密度高、社区设施老旧或跨境活动频繁,成为疫情“重灾区”,本文将深入分析香港疫情严重的区域现状、背后的原因、面临的挑战,以及政府与市民的应对策略,为读者提供全面的视角。

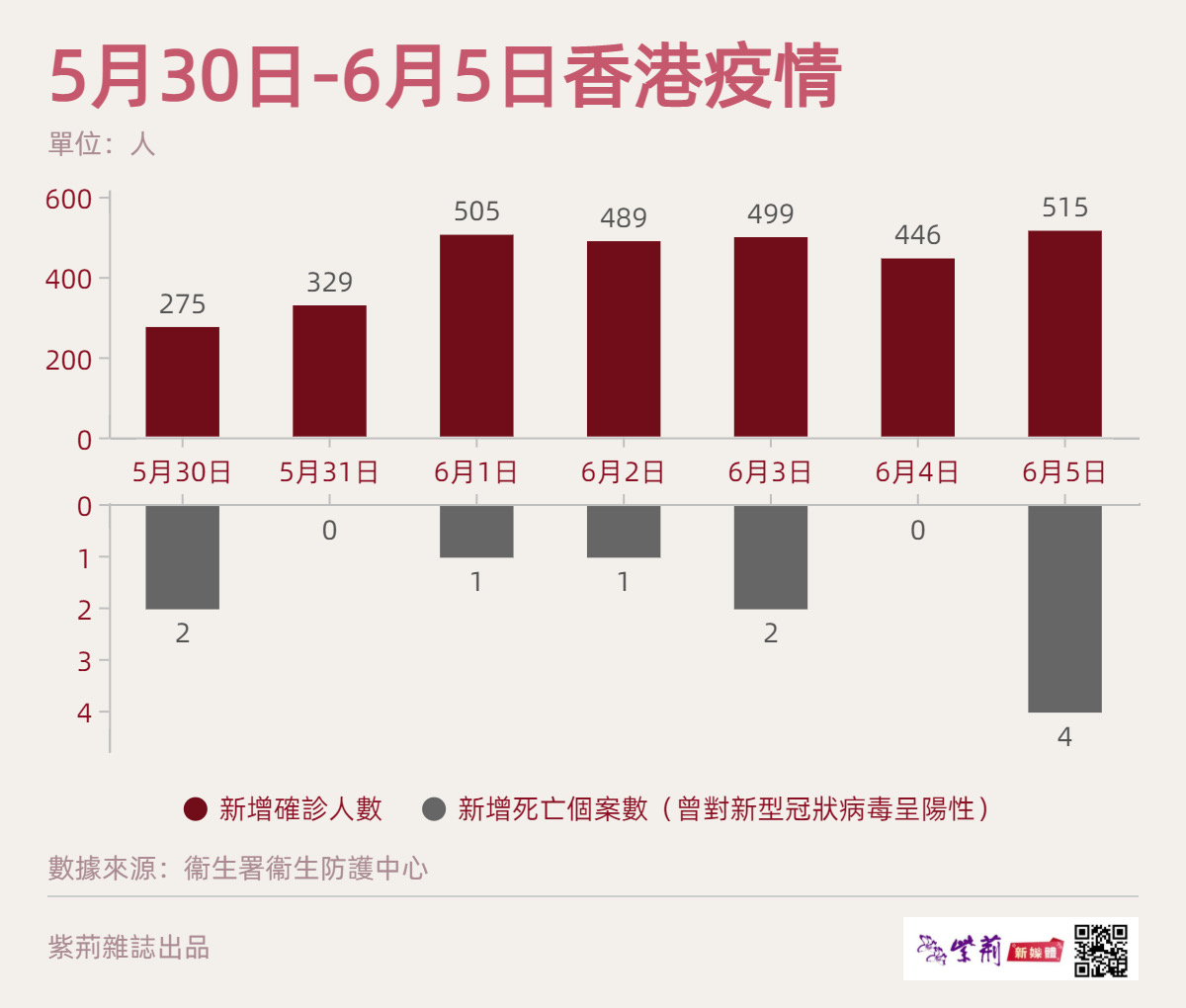

香港疫情严重的区域现状

深水埗:基层社区的困境

深水埗是香港著名的旧区,人口密度极高,劏房(分隔式住房)和笼屋问题突出,狭窄的居住环境导致病毒极易传播,加之居民多为低收入群体,医疗资源获取有限,使得深水埗成为疫情爆发的“热点”。

- 数据支持:2022年初第五波疫情期间,深水埗的阳性检测率一度超过20%,远高于全港平均水平。

- 典型案例:南昌街一带的旧楼多次出现“垂直传播”,同一栋楼多个楼层住户感染,凸显社区防疫的脆弱性。

葵青区:物流枢纽带来的风险

葵青区拥有香港重要的货柜码头和物流设施,跨境货车司机、码头工人等频繁与内地及海外接触,成为病毒输入的“突破口”。

- 疫情特点:工作场所聚集性感染频发,如2022年葵涌邨逸葵楼暴发大规模感染,涉及数百病例。

- 社会影响:物流业停摆曾导致香港供应链短暂中断,凸显经济与防疫的两难。

黄大仙:老龄化社区的挑战

黄大仙区老年人口比例高,养老院舍密集,老年人疫苗接种率偏低,使得该区成为重症和死亡病例的“重灾区”。

- 关键数据:第五波疫情期间,黄大仙区死亡病例中,80岁以上未接种疫苗长者占比超过70%。

- 深层问题:养老院舍空间拥挤、人手不足,加剧病毒传播风险。

元朗:跨境家庭与社区传播

元朗靠近深圳,许多居民需每日往返两地,疫情期间,跨境流动虽受限,但隐性传播链仍存,加上乡村屋邨检测不便,疫情反复。

- 特殊案例:洪水桥一带的村屋因污水检测病毒量高,被政府列为强制检测区域。

疫情集中暴发的深层原因

居住环境:劏房与旧楼的“定时炸弹”

香港约21万人居住劏房,人均面积不足5平方米,共用厨卫设施,难以实现居家隔离,旧楼排水系统老化(如“U型聚水器”失效),加剧气溶胶传播风险。

社会结构:弱势群体的防疫短板

低收入家庭、外佣、长者等群体面临“信息鸿沟”(如不熟悉网上预约检测)、经济压力(无法停工隔离),导致被动感染。

跨境流动:输入性病例的压力

尽管香港实施严格的入境隔离政策,但必要工作人员(如货车司机、船员)的豁免机制仍可能造成漏洞。

疫苗接种率:年龄与地区差异

截至2023年,香港80岁以上长者疫苗接种率不足65%,远低于新加坡(95%),而深水埗、黄大仙等区的接种率也长期偏低。

抗疫挑战与应对策略

政府措施:从“围堵”到“减重症”

- 强制检测与隔离:针对重灾区实施“围封强检”,但被批评为“来得太迟”。

- 疫苗推广:推出“疫苗通行证”,鼓励接种,但部分市民仍持观望态度。

- 医疗资源调配:兴建方舱医院、启用私家医院病床,缓解公立医院压力。

社区自救:民间力量的补充

- 义工组织:如“全港社区抗疫连线”为劏房户派发物资。

- 科技助力:利用无人机为隔离居民运送药物,减少接触风险。

长期改善:住房与医疗改革

- 加快旧区重建:解决劏房问题需长远规划,但土地政策争议大。

- 强化基层医疗:增设地区健康中心,提升慢性病管理能力。

经验与反思:香港抗疫的启示

- 平衡经济与防疫:过度封锁可能引发民生危机,需精准施策。

- 关注社会公平:弱势群体应是资源倾斜的重点。

- 科技与人性化结合:推广快速检测的同时,需照顾不谙科技的群体。

香港疫情重灾区的困境,是城市发展失衡、人口老化、全球疫情交织的结果,唯有通过改善居住环境、提升疫苗接种率、加强区域协作,才能构建更具韧性的防疫体系,疫情终会过去,但留给香港的思考远未结束。

(全文约1800字)

注:本文数据参考香港卫生署、大学研究及媒体报道,可根据时效性更新最新案例。

发表评论