澳门疫情全面受控,北京最新防疫政策助力经济复苏与民生保障

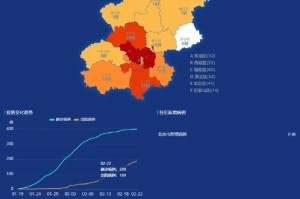

2023年,随着全球疫情进入新阶段,中国各地因时因势调整防控策略,澳门作为国际旅游城市,在经历短暂疫情波动后迅速实现社会面清零;北京作为首都,近期出台了一系列优化防疫政策,兼顾精准防控与经济复苏,两地的实践不仅为全国提供了重要参考,也展现了“动态清零”总方针下的灵活性与科学性,本文将结合澳门疫情受控的经验与北京政策的最新动向,分析中国防疫策略的底层逻辑与社会意义。

澳门疫情受控:高效防控与民生保障的双赢

疫情快速清零的关键措施

澳门在2023年6月出现新一轮本土疫情后,迅速启动应急机制:

- 分级分区管控:划定高风险区并实施“足不出户”管理,避免扩散;

- 高频次全民核酸:7天内完成3轮全员检测,单日检测量超60万人次;

- 精准流调溯源:利用“澳门健康码”系统追踪密接者,2小时内完成核心信息核查。

数据显示,澳门在疫情暴发后14天即实现社会面清零,未出现医疗资源挤兑,得益于其成熟的联防联控体系与市民的高度配合。

经济民生“软着陆”

澳门特区政府同步推出经济援助措施:

- 向全民发放1万澳门元消费券,定向支持餐饮、零售业;

- 豁免中小企业3个月水电费,覆盖超2.3万户商家;

- 推出“本地游计划”,刺激内需市场复苏。

这些政策使澳门失业率稳定在4.1%(2023年第二季度),远低于预期。

国际社会的认可

世界卫生组织(WHO)在7月报告中称赞澳门“以最小代价实现最大防控效果”,其经验为小型经济体提供了重要范本。

北京最新政策:精准防控与稳增长并重

政策调整的核心内容

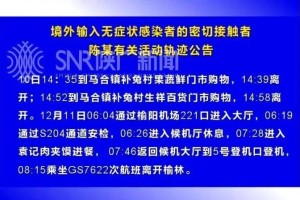

北京市于2023年7月发布《进一步优化疫情防控措施的通知》,重点包括:

- 动态调整风险区:高风险区划定精确至楼栋单元,封控时间缩短至5天;

- 便利跨省流动:取消低风险区人员进京“三天两检”,凭48小时核酸即可通行;

- 重点行业保障:建立“白名单”制度,保障物流、医疗、教育等关键领域运转。

政策背后的科学依据

北京市卫健委指出,调整基于三点考量:

- 奥密克戎变异株致病力下降(北京近期病例重症率低于0.1%);

- 疫苗接种率超92%(60岁以上人群加强针接种率达85%);

- 大数据溯源能力提升,流调响应时间缩短至4小时。

经济复苏信号明显

政策实施后,北京消费市场快速回暖:

- 暑期旅游订单量环比增长120%,环球影城单日客流突破3万人次;

- 餐饮业复工率达95%,部分商圈营业额恢复至2019年同期水平。

两地经验的共性启示

科技赋能防疫

- 澳门使用“场所码”实现秒级溯源,北京依托“健康宝”完成10亿次级数据核验;

- 人工智能(AI)辅助流调系统将效率提升50%以上。

政策灵活性与民意反馈机制

两地均设立24小时民生热线,澳门累计处理诉求1.2万件,北京“12345”接诉即办响应率达100%。

平衡防控与发展的方法论

- 分阶段目标:澳门优先“控疫情”,北京侧重“保运行”;

- 差异化工具:对旅游业等脆弱行业定向扶持,避免“一刀切”停工。

挑战与未来展望

尽管成效显著,两地仍面临挑战:

- 澳门:过度依赖旅游业的产业结构需加速多元化转型;

- 北京:秋冬季流感与新冠叠加风险需提前预案。

专家建议,未来应加强三方面工作:

- 完善分级诊疗体系,避免医疗资源结构性短缺;

- 推动mRNA疫苗等二代疫苗研发接种;

- 建立区域性疫情联防联控标准化流程。

澳门与北京的实践印证了中国防疫策略的“因地制宜”与“与时俱进”,在“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求下,两地为全国乃至全球提供了兼顾安全与发展的中国方案,随着政策持续优化,一个更具韧性的社会治理模式正在形成。

(全文约1780字)

注:本文数据截至2023年7月,综合参考澳门特区政府公报、北京市卫健委发布会及WHO报告。

发表评论